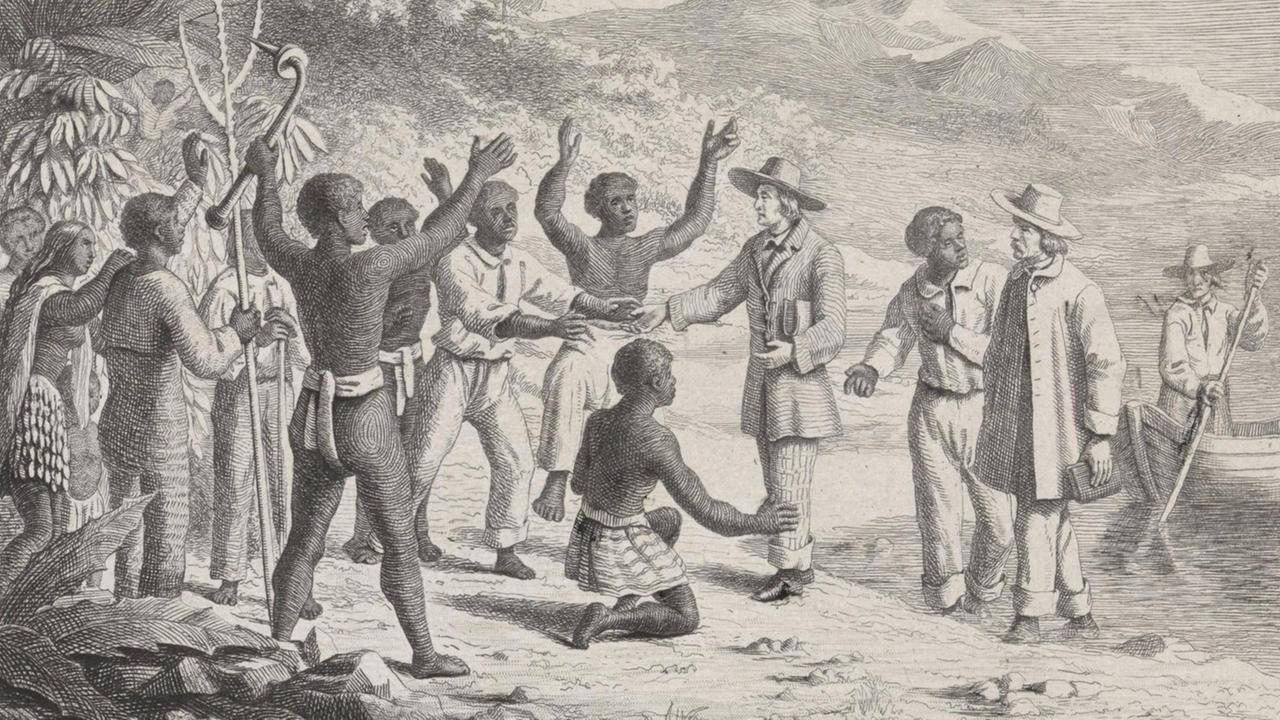

Die Übung zum Interreligiösen Dialog ist ein neues Format, das Kompetenzen im Umgang mit religiöser Vielfalt und in der Begegnung des Christentums mit nichtchristlichen Religionen vertiefen soll. Gemeinsam nähern wir uns dieses Semester dem umstrittenen Begriff der "Mission". Einst als schillernder Begriff für die Entstehung und Verbreitung des christlichen Glaubens seit der Zeit des Neuen Testaments idealisiert, gelten Mission und Missionierung heute vielen als ein Relikt kolonialer Überlegenheitsansprüche, die nicht selten mit Glaubenszwang, Religionskriegen und Intoleranz in Verbindung gebracht werden. Anhand von Texten erschließen wir uns die Geschichte des Christentums entlang seiner Begegnung mit "den Anderen" und versuchen Zugänge zur Ambivalenz des Missionsberiffs und seiner gegenwärtigen Deutung freizulegen. Die Spuren reichen dabei von der Antike bis in die Moderne und hin zu gegenwärtigen Debatten. Seminarbeginn/Erste Sitzung: 31.10.2025

- DozentIn: Karsten Maul

- DozentIn: Peter Christoph Schüz

In diesem Jahr wird vielerorts der Bauernkriege gedacht, die 1525 - vor 500 Jahren - ihr blutiges Ende fanden. Dabei handelt es sich zunächst um ein herausragendes Ereignis der Reformationsgeschichte, denn es war in besonderer Weise der reformatorische Freiheitsbegriff, durch den sich der unterdrückte Bauernstand zum Aufstand ermutigt fühlte. Bei näherem Hinsehen ergibt sich ein komplexes sozialgeschichtliches Bild der gesellschaftlichen Transformation am Übergang zur Neuzeit. Anhand von Quellen erkunden wir im Seminar die damaligen Ereignisse und lesen, was Luther und seine Zeitgenossen dazu schrieben. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Bauernprediger Thomas Müntzer, der in den folgenden Jahrhunderten immer wieder auch zur Projektionsfläche schillernder Deutungen der Bauernkriege wurde. Auch diese spannende Deutungsgeschichte schauen wir uns an und erkunden das spannungsvolle Verhältnis von Religion und Gewalt im Protestantismus, die bis in die jüngere deutsche Geschichte ragt.

- DozentIn: Peter Christoph Schüz

Das komplexe Erbe des jahrhundertelangen Ringens um die Grundlagen und Motive des christlichen Glaubens gehört zu den wesentlichen Herausforderungen einer den Lebens- und Bildungskontexten der Gegenwart angemessenen Systematischen Theologie. Sich dabei in der philosophisch-theologischen Begriffswelt historischer und aktueller Fachtexte zurechtzufinden, ist allerdings alles andere als einfach. Die Übung widmet sich daher den Problemen des Lesens und Schreibens theologischer Texte. Gemeinsam versuchen wir theologische Argumente zu entschlüsseln und eigene Gedanken zu Religion und Christentum verständlich und schlüssig zu formulieren. Dabei stehen besonders die Wünsche, Vorlieben und Interessen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Mittelpunkt: Anhand von Übungen und im gemeinsamen Austausch bearbeiten wir Klausurfragen sowie Hausarbeits- und Prüfungsthemen im Blick auf die darin verfolgte Gedankenführung und Argumentation.

- DozentIn: Peter Christoph Schüz

Das Stichwort "Missbrauch" ist gegenwärtig in aller Munde - auch und gerade im Hinblick auf kirchliche Gemeinschaften und ihre Krise. Die Aufdeckung von teilweise über Jahrhunderte gewachsenen Strukturen, durch die furchtbare Verbrechen ermöglicht und vertuscht wurden, erschüttern dabei nicht nur das Vertrauen in die Kirchen als Institutionen und ihre Verantwortlichen, sondern stellen auch die christliche Religion selbst in Frage. Sind es womöglich auch die grundlegenden Symbole und Glaubensaussagen der christlichen Dogmatik und die basalen Begriffe des christlichen Menschenbildes, die seit jeher zerstörerische Kräfte entfalten, Menschen in ihrer Würde verletzten, in ihrer sozialen Realität ausgrenzen, in ihrem Selbstbild erniedrigen? Das Seminar wird dieser von den juristischen, ethischen und moralischen Aspekten der Missbrauchsgeschichte zu differenzierenden, dezidiert theologischen und religionspsychologischen Spur folgen und anhand einiger Schlaglichter nach den dämonischen Kräften und tiefgreifenden Ambivalenzen fragen, die durch die Grundsymbole des christlichen Glaubens, seine heiligen Schriften, Bekenntnisse und Glaubenspraxen mitgesetzt sind. Ziel ist dabei ein kritischer Blick auf Begriffe wie Sünde, Sühne, Buße, Reinheit, Erlösung, Schöpfung, Schuld - und die Diskussion ihrer Aktualität im Horizont eines um die dämonische Ambivalenz religiöser Symbole wissenden aufgeklärten Protestantismus der Gegenwart.

- DozentIn: Peter Christoph Schüz

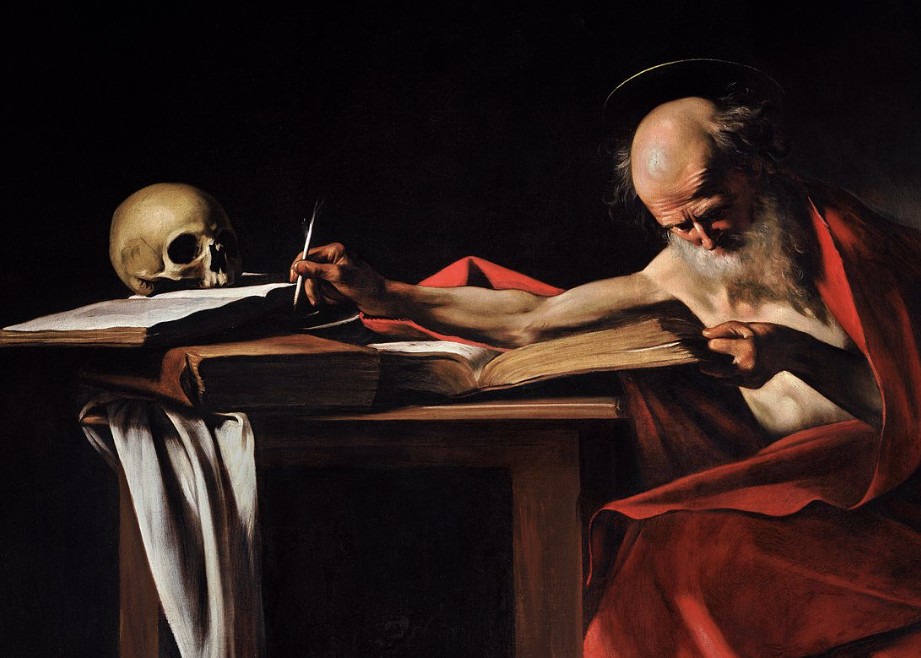

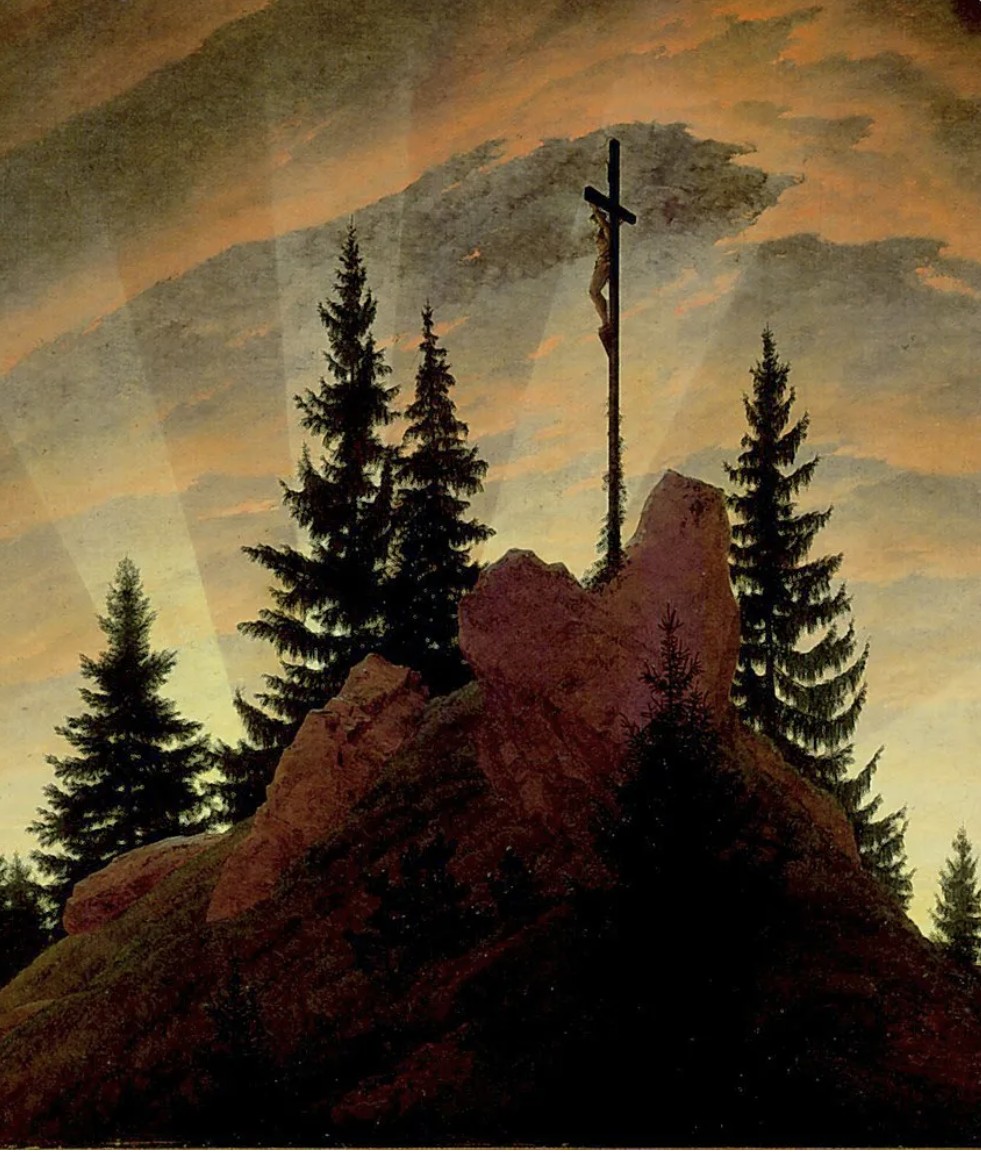

Das Christentum ringt seit seiner Entstehungszeit in der Antike um die angemessene Darstellung seiner zentralen Glaubenssymbole. Die Geschichte dieses Ringens hat seither eine überwältigende Vielfalt religiöser Ausdruckswelten hervorgebracht, die bis heute fasziniert. Das etwa alle 14 Tage stattfindende Sozietät-Seminar widmet sich vor diesem Hintergrund dem Verhältnis von Kunst und Religion. Gemeinsam diskutieren wir klassische und aktuelle Kunstwerke im Blick auf ihre religiösen Gehalte und Hintergründe, besuchen Kunst-Gallerien/Museen und erörtern grundlegende Fragen und gegenwärtige Herausforderungen der Religionsästhetik in der Theologie und ihrem interdisziplinären Umfeld in Wissenschaft und Kultur. Die erste (konstituierende) Sitzung findet am 24. April 2025 statt, alle weiteren Termine werden dann gemeinsam verabredet und geplant. Eingeladen sind alle am Thema Interessierten – unabhängig von Studiengang, Fachhintergrund, Semesterzahl und Vorbildung.

- DozentIn: Peter Christoph Schüz

Die Fähigkeit, mitfühlen und mitleiden zu können, gehört zu den erstaunlichsten Merkmalen und Eigenheiten des menschlichen Wesens – und hat seit jeher auch das Nachdenken über Moral mitbestimmt. In den letzten Jahren ist das Vermögen der Empathie wieder verstärkt in das Blickfeld der Ethik geraten, auch und gerade im Bereich jener Themen der Klima-, Tier- und Sozialethik, die man mit dem Stichwort des ‚Anthropozän‘ verbindet. Das Seminar erkundet diese Zusammenhänge anhand von klassischen und gegenwärtigen Beispielen, greift dabei auch auf alte christliche Ideale des Mitgefühls und der Barmherzigkeit zurück und lotet aktuelle Perspektiven einer Ethik der Empathie aus. Anlässlich des 2025 begangenen „Albert Schweitzer-Jahres“ diskutieren wir dabei auch die Aktualität der Idee einer Ethik der „Ehrfurcht vor dem Leben“, die der vor 150 Jahren geborene Friedensnobelpreisträger und große Europäer angesichts der humanitären Katastrophen, Menschheitsverbrechen und ökologischen Krisen des 20. Jahrhunderts entwickelt hat.

- DozentIn: Peter Christoph Schüz

Ein wesentliches Merkmal des Christentums ist es, sich immer wieder neu in grundlegenden Formeln und Symbolen auszudrücken, die gleichsam die Grundlagen biblischer Motive, christlicher Bekenntnistexte und ihrer vielfältigen Bild-, Glaubens-, und Frömmigkeitskontexte bilden. Die Vorlesung erkundet die Grundlagen und Probleme der maßgeblichen Symbole des Christentums von ihrer Entstehung in der Antike bis in ihre neuzeitliche und moderne Transformationsgeschichte hinein. Stets im Blick ist dabei die Frage nach der bleibenden Bedeutung des Erbes christlicher Symbolwelten und Glaubensmotive im Europa der Gegenwart.

- DozentIn: Peter Christoph Schüz

Vor 125 Jahren veröffentlichte Adolf von Harnack eines der erfolgreichsten und bedeutendsten theologischen Bücher der letzten 200 Jahre. Gemeinsam lesen und erkunden wir im Proseminar Harnacks bis heute faszinierenden Klassiker über „Das Wesen des Christentums“ und üben dabei wissenschaftliche Techniken und Grundlagen der Systematischen Theologie ein. Im Mittelpunkt stehen grundlegende Fragen zu den Problemen und zur bleibenden Aktualität des Buchs hinsichtlich der gegenwärtigen Situation des Christentums in Europa und seinen Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft.

- DozentIn: Peter Christoph Schüz

Die Rede von der Sünde gehört zu den großen Themen des Christentums. Schon in den frühsten Texten des Neuen Testaments ist davon die Rede - in der Theologie der Antike bildet die Sünde dann einen Schlüsselterminus, der auch die Gestalt der Kirche, ihren Kultus, ihre Ämter und Frömmigkeitstraditionen nachhaltig prägte. Über die Deutung der Sünde wurde allerdings über Jahrhunderte intensiv gestritten. Die Reformation entzündete sich nicht zuletzt an der Frage nach der Vergebung der Sünde; seit der Aufklärung rieb sich dann das neuzeitliche Menschenbild immer wieder an der chritslichen Sündenlehre. Die Vorlesung nähert sich den Grundproblemen dieses theologischen Klassikers. Ausgehend von biblischen Motiven kommen zentrale Aspekte der klassischen Sündenlehre und ihrer Transformation bis in die Moderne in den Blick. Ziel der Vorlesung ist eine kritische Annäherung an den gegenwärtigen Status der Sünde und ihrer bleibenden Bedeutung für die christliche Religion.

- DozentIn: Peter Christoph Schüz

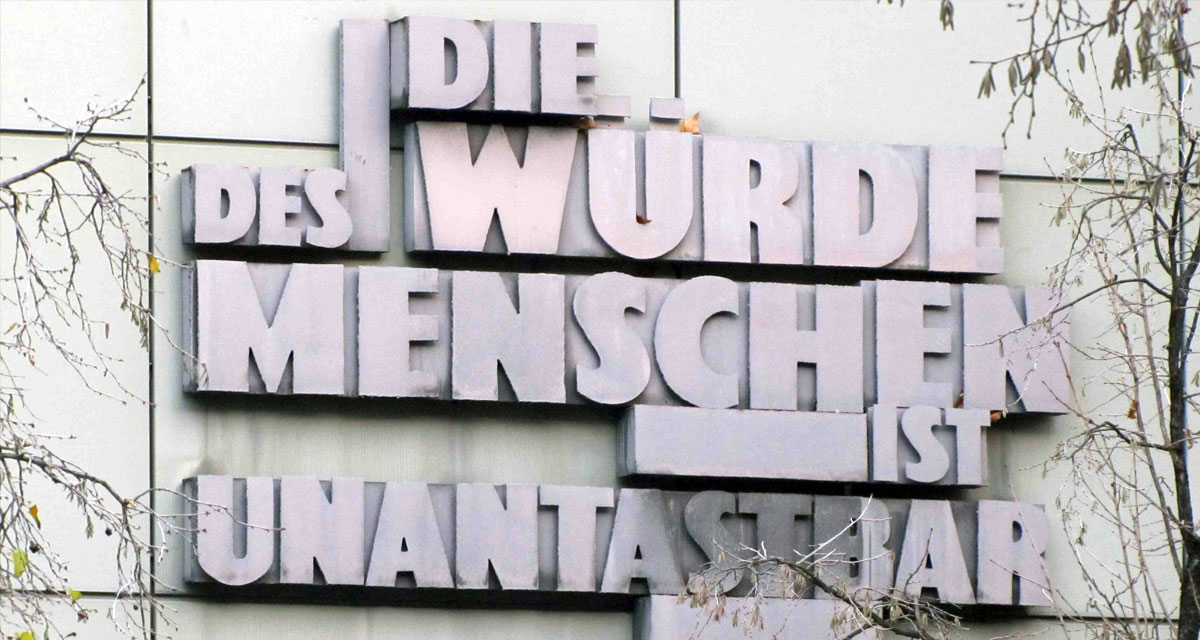

Die Übung richtet sich in besonderer Weise auf die europawissenschaftlichen Schwerpunkte der UdS und insbes. auf den Masterstudiengang Religion und Europa. Gemeinsam nähern wir uns im Wintersemester dem vieldiskutierten Begriff der Menschenwürde, der für die freiheitlichen Demokratien Europas in ihrem Selbstverständnis von grundlegender Bedeutung ist und in Artikel 1 des Grundgesetzes zum tragenden Grund auch der deutschen Nachkriegsverfassung wurde. Die Wurzeln dieses komplexen Begriffs ragen allerdings weit zurück. Gemeinsam lesen wir Texte zur Entwicklung des Menschenwürdegedankens, von den Grundlagen in der Renaissance und seinen Entsprechungen in der Religionsgeschichte Europas bis hin zur Fragen nach dem konfessionellen Erbe des modernen Europa der Gegenwart. Auch aktuelle Debatten der Ethik und und Theologie werden dabei zur Sprache kommen.

- DozentIn: Peter Christoph Schüz